2019/02/23 11:29:40|歳時記(花鳥風月) | |

中国新車販売7か月連続減…米中摩擦で冷え込み !。 | |

|

2019/02/22 11:26:25|歳時記(花鳥風月) | |

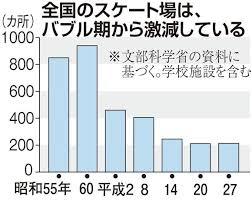

京都、大阪で相次ぎオープンいま「スケートリンク」が新設される。 | |

|

2019/02/21 11:22:37|独り言(呟き/ぼやき/叫び) |

【最新WTAランキング】大坂なおみ 1位を維持。 |

2019/02/20 11:19:27|歳時記(花鳥風月) | ||||

iPS細胞を脊髄損傷の患者に 世界初の臨床研究!。 | ||||

| ||||

2019/02/19 7:17:06|歳時記(花鳥風月) | |

アイヌ民族 「先住民族」と初明記 交付金創設へ!。 | |

|