ブラジルで開催中のFIFAワールドカップもいよいよ大詰めですね。

ブラジルは12時間の時差がありますので、試合中継はすべて夜中か早朝です。

サッカーファンの皆様には寝不足の方も多いのではないでしょうか。

日本は残念ながら予選リーグで善戦虚しく敗退してしまいましたが、

ブラジルはコロンビアを下し、準決勝進出が決まっています。

この試合で、ネイマール(Neymar)選手がコロンビア選手のチャージを受けて

負傷欠場することになってしまったのは残念ですが、ブラジルが6度目の優勝を果たし、

憩の園のお年寄りに笑顔をもたらしてくれることを願っています。

しかし、ネイマール選手の怪我の具合が心配ですね。

1日も早くご快復されますことをお祈りいたします。

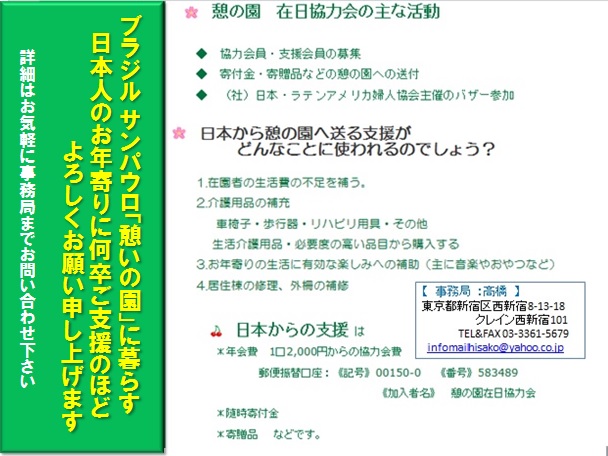

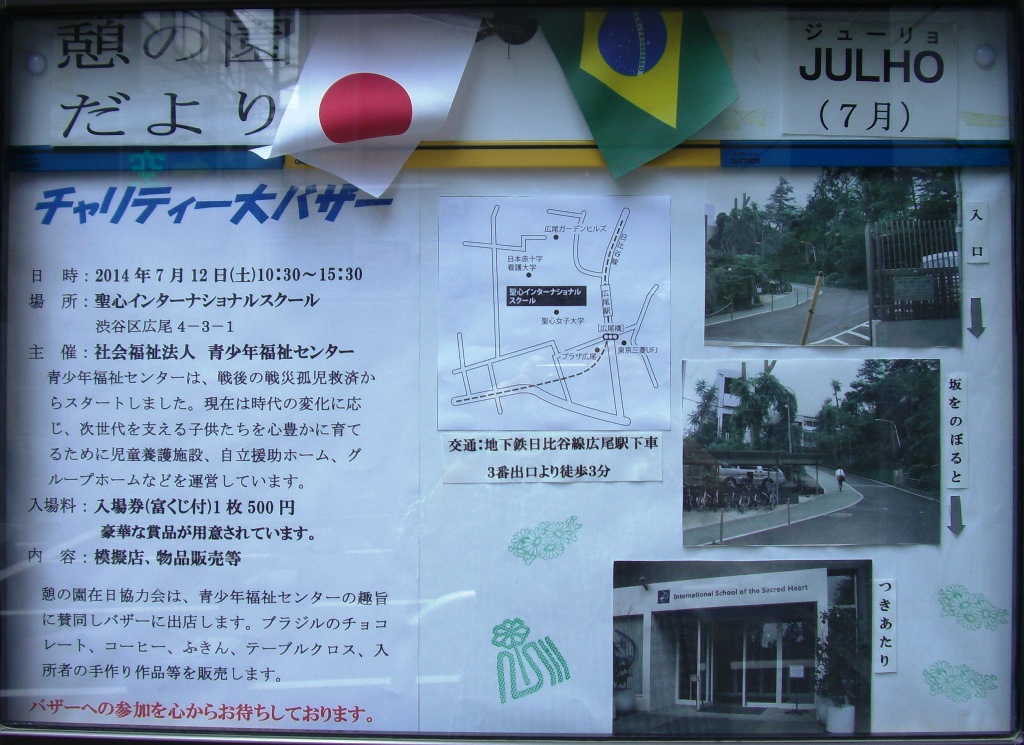

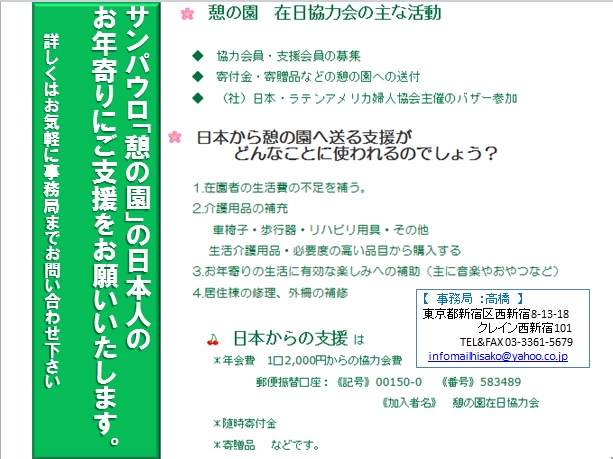

さて、憩の園在日協力会は、社会福祉法人青少年福祉センターが、 2年に1度開催する「チャリティ大バザー」に出店いたします。

初めて出店させていただいた一昨年から2年ぶりとなりますが、

少しでも多くの皆様に、憩の園および在日協力会のことを

知っていただきたいと存じております。

青少年福祉センターは、戦後の戦災孤児救済活動から始まったセンターです。

豊島区の四畳半のアパート一間からのスタートだったそうです(1958年)。

現在は、時代の変化と要請に応じ、次世代を支える子どもたちを

心豊かに育てるために、児童養護施設・自立援助ホーム・グループホームなどを

運営しています。

憩の園在日協力会は、青少年福祉センターの趣旨に賛同し、

バザーに出店しています。

日時:2014年7月12日(土)10:30〜15:30

場所:聖心インターナショナルスクール

渋谷区広尾4−3−1 (地下鉄日比谷線広尾駅3番出口徒歩3分)

入場料:入場券(富くじ付)1枚500円 ご購入の上、ご参加ください。

豪華な賞品が用意されています。

内容:模擬店、物品販売等

憩の園在日協力会の主な出品は、次のとおりです。

・ブラジルのチョコレート

・コーヒー

・ふきん

・テーブルクロス(大・中・小)

・ハンドタオル

・入所者の手作り作品

当日は梅雨明け前で蒸し暑いことが予想されますが、

ぜひバザーに参加されませんか?

多くの皆様のご参加を、心からお待ち申し上げております。

◇ ネイマール選手からCBF(ブラジルサッカー協会)を通じて配信されたメッセージ ◇

ブラジルのみんな、そして選手、スタッフ、サポーターのみんな。

いま、僕はとても難しい時間を過ごしている。頭と心に思い浮かぶものを

うまく表現する言葉が見つからない。

ただこれだけは言いたい。なるべく早く戻ってきたい。

誰がどう思うよりも早く戻って来る。みんなからの支援、優しい励ましの言葉、

メッセージをありがとう。

チャンピオンになる僕の夢は、ひとつのプレーで中断してしまったけれど、

まだ終わっていない。続いているよ。

仲間とともにもういちど実現のために努力する。

ワールドカップの決勝戦でプレーすることは僕の夢だったけど、今回は無理だね。

でもチームメイトが勝ってくれる。僕は彼らといっしょにいる。

そしてブラジルのみんなで祝おう。

ありがとう、みんな。