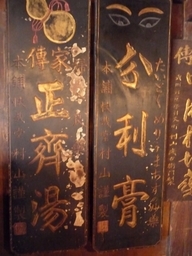

2011/03/04 10:22:11�b���ƍ����Ƌ� |

���Ȃ�x�����Ēn��ɏo�Ă���l�Y�~ |

2011/03/03 7:53:18�b���j�̊X���� |

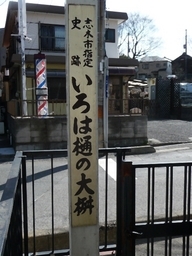

�u����͔�̑喑�v�s�j�� |

2011/03/01 21:34:07�b���j�̊X���� |

�u�؎s�@�����ӂ̐��ˁi�݂Â��j--�M�d�ȕ����� |

2011/02/28 19:16:31�b���j�̊X���� |

�����B�Ƃ̋����R���Ɠ� |

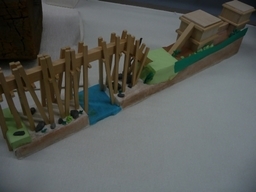

2011/02/27 9:37:08�b���̑� |

�u�؎s�������u�����R���Ɠ��v |